Zürcher Bauernhäuser kennen keine Balkone. Auch Lauben, wie bei den Bernern, waren wenig bekannt. Im alten Wollishofen gab es weder Balkone noch Terrassen. Wann wurde den Wollishofern das Glück des gehobenen Seins im Freien zuteil?

Wollishofen Oberdorf: Um 1900 keine Balkone weit und breit. Sammlung MZ.

Gelaufen 5.9.1904.

Vor 1800 gab es in der Schweiz kaum Balkone, am ehesten bei Palästen und in Städten bei gehobenen Bürgerhäusern. Eine Tradition, «vom Balkon zum Volk zu sprechen» – wie im Vatikan oder beim Buckingham Palace in London – war nicht heimisch. Dennoch gab es die Architektur bei Steinhäusern im städtischen Umfeld, und als Ausfluss städtischer Lebensweise auch auf der Landschaft. So finden wir etwa heute noch in Feldmeilen an der Seestrasse ein Beispiel.

Kunstvoller Balkon in Feldmeilen. Foto UH (22.7.23).

Der Feldmeilemer Balkon könnte durchaus Vorbildcharakter für andere repräsentative Bauten begüterter Landbewohner gehabt haben. Wobei zu beachten ist, dass Balkone in ihrer heutigen Ausgestaltung häufig nicht der ursprünglichen Bausubstanz entsprechen.

Wie kamen die Balkone nach Wollishofen?

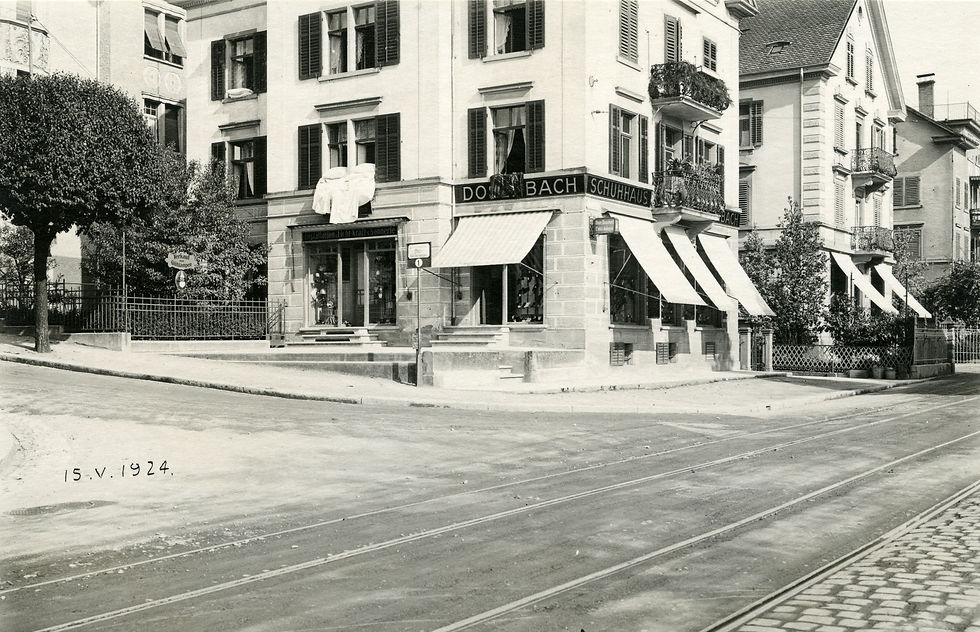

Balkone stammen aus der urbanen Welt. Wer nach 1893 Wollishofens Anschluss an die Stadt architektonisch nachvollziehen wollte, baute mit Balkon. So zum Beispiel an der Seestrasse beim Bahnhof, dank neuer Strassenführung schnurgerade und daher vorher unverbaut. An diesem Stück Seestrasse entstanden vier Baumeisterhäuser, die bahnhofnächsten 328 und 330 mit je zwei Balkonen auf der Schauseite gegen Süden, gegen die Strasse, gegen den Bahnhof. Erbaut kurz vor 1900, beherbergte Seestrasse 330 im Jahre 1924 im Erdgeschoss den Schuladen Dosenbach, im 1. und 2. Stock wohnten neue Wollishofer, mit direktem Blick auf den See vom schmiedeisernen Balkon aus.

Repräsentativ mit Balkonen: Seestrasse 328 und 330. 1924. Tiefbauamt.

Baugeschichtliches Archiv.

Eine Möglichkeit bestand auch darin, einem alten Haus einen Balkon zuzufügen, wie etwa beim Haumesser: ein Holzbalkon an ein Haus, erbaut vor 1812! Wann genau der Balkon zugefügt wurde? Wohl anfangs der 1920er Jahre, das Foto wurde vom BAZ auf «um 1925» datiert.

Haumesser (Ausschnitt Gretenweg 1), um 1925. BAZ.

Einen Weg, wie Balkone nach Wollishofen gekommen sind, zeigen auch die neuzeitlichen Villen, die ab der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts in Wollishofen entstanden. Bei ihnen ist häufig zu beobachten, dass eine vorspringende Fensterpartie – sozusagen ein Erker – oben mit einer Aussichtsplattform, einem Balkon, abgeschlossen wird (etwa auch bei der Villa Klein, Etzelstrasse 14). Hier am Beispiel Rainstrasse 37: zwar keine Villa, aber ein typisches Beispiel eines Terrassenbalkons als krönender Abschluss einer vorspringenden Fensterpartie:

Doppeleinfamilienhaus Ecke Rain-/Wachtelstrasse. Baujahr 1928. Privatbesitz.

Grosse Wohnüberbauungen à la Greppihäuser oder Albisstrasse 86-92 (gN) verfügen über keine Balkone. Häufig kam allerdings vor, dass Ecksituationen mit Balkonen «verziert» wurden, so etwa an der Ecke Albis-/Ziegelstrasse, wo ein «Hotelbau» mittels Balkonen repräsentativer gemacht werden wollte.

«Hotel Casino». Repräsentativer Eckbau mit Balkonen. Sammlung MZ.

Gelaufen 5.9.1904.

Häufig wurde auch über dem Hausportal ein den Eingang schützendes Vordach zu einem Balkon umfunktioniert.

Butzenstrasse 27, Balkon über Haustüre. Baujahr 1927. Sammlung MZ. Datiert 1927.

Baumeisterhäuser mit Balkonen

Eine besondere Situation besteht bei Baumeisterhäusern. Diese kennen im Original nur in seltenen Fällen Balkone – wie bei Seestrasse 330 aufgezeigt. Dennoch empfinden wir heute ein mit Balkonen ergänztes Baumeisterhaus nicht als architektonischen Widerspruch. Nachträglich eingebaute Balkone müssen sich in diesen Fällen allerdings an die Baumeister-Regeln halten: insbesondere muss die gesamte Konzeption sichtbar, die Symmetrie gewahrt bleiben. Diesen Vorgang können wir beim Baumeisterhaus Reginastrasse 2 gut mitverfolgen.

Die Reginastrasse wurde – analog zur Moränenstrasse – in den 1890er Jahren als parallel zur Albisstrasse zur verdichteten Nutzung angelegte Wohnstrasse geplant und mittels Trassierung und ersten Häusern realisiert. Reginastrasse 2 und 4 wurden als erste – 1895 – als typische Baumeisterhäuser mit drei Etagenwohnungen erbaut. Leider existieren kaum originale Baupläne jener Jahre mehr, ausser einem Kanalisationsplan, der allerdings den Grundriss des Hauses enthält sowie die Planung und Realisierung der neuen Strasse hübsch belegt. Bauherr von Reginastrasse 2 war «J. Kobel in Wollishofen» – das dürfte Joh. Ulrich Kobel gewesen sein, der im Adressbuch 1896 als «Wirt» an der Albisstrasse 92 eingetragen ist. Er dürfte das Haus errichtet und sofort weiterverkauft haben, denn er ist in den späteren Adressbüchern nicht mehr verzeichnet. Das originale Baumeisterhaus war ohne Balkon. Dies wurde um 1930 vom damaligen Besitzer, Hans Bosshardt, Schlosser, als unpraktisch empfunden; er war bereit, einen Ausbau im Sinne von Balkonen (und auch von Badezimmern) zu realisieren. Die Pläne dafür sind noch erhalten: Der Anbau der Balkone sollte auf der Westseite – auf der von der Strasse her nicht sichtbaren Seite – vorgenommen werden.

Reginastrasse 2, bergseitige Fassade. Bauplan. 1930. Privatbesitz.

Speziell ist, dass 1930 offenbar im 2. Stock – im Dach – ein einfacher Balkon, im 1. Stock aber ein länglicher Balkon bis über das benachbarte Fenster des Schlafzimmers geplant war; man redimensionierte das Projekt aber, indem der längliche Teil «wegradiert» wurde. Diese reduzierte Eingabe dürfte bewilligt worden sein; ob sie allerdings ausgeführt wurde, ist unklar, denn schon 1933 wurde erneut ein Projekt im ursprünglichen Sinne eingegeben und anschliessend realisiert.

Die ersten Baumeisterhäuser an der Reginastrasse (2 + 4). Seeseitige Fassaden.

Foto: SB (10.6.2023).

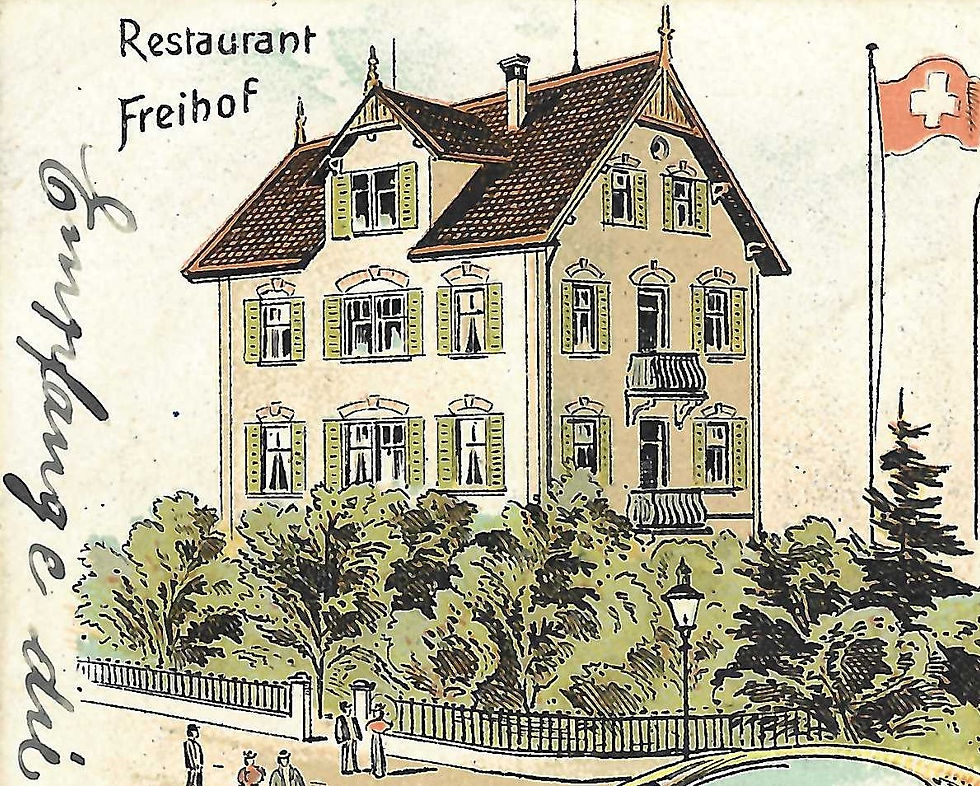

Ein Beispiel von möglicherweise original eingebauten Balkonen in einem Baumeisterhaus – mit Seeblick – ist an der Kilchbergstrasse 100 (beim Bau des Hauses war es noch Nummer 70) zu finden. Dieses Haus war offenbar als Ausflugsrestaurant geplant gewesen und erhielt den Namen «Freihof». Das wissen wir vor allem dank einer Ansichtskarte aus den Anfangsjahren des 20. Jahrhunderts. Interessant ist nun eben, dass in diesem Gebäude mit Seeblick, das im Stile eines Baumeisterhauses hochgezogen wurde, zwei Balkone auf der Seeseite eingebaut wurden. Vielleicht war das Haus nicht nur als Restaurant, sondern auch als Hotel gedacht:

Restaurant Freihof (Ecke Widmer-/Kilchbergstrasse). Auschnitt.

Sammlung MZ. Gelaufen 2.6.1902.

Moderne Terrassen und Balkone in allen Varianten

Die moderne Architektur mit neuen Materialien und Konzepten verändert das Innen und Aussen von Räumen massgeblich. Dabei geraten anspruchsvolle Wünsche und Energie-Probleme (Forderung nach Minergie) häufig in Widerspruch. Beim minergetischen Wohnen an stark vom Verkehr betroffenen Strassen sind Balkone keine Option. Maximale Ausnutzung bedeutet zwar verdichtetes Bauen, aber auch Entgrünung und Erhitzung der Welt – jedenfalls des jeweiligen Mikroklimas. Wollishofen entwickelt sich, teils grün, teils aber auch nur nach Profit. Der «Demokratisierung der Seesicht» steht Blockierung des Seezugangs entgegen. Hier nur einige Beispiele:

Beton macht's möglich. Balkone mit Seesicht. Kilchbergstrasse 122-124.

Foto SB (6.3.2022)

Dachterrassen, Erker und Loggias. Neubau Butzenstrasse 3. SB (19.2.2021)

Balkone oder Loggias? Wie siehts wohl ganz oben aus?

Migros-Hochhaus Mutschellenstrasse. SB (25.1.2021)

Niemand wünscht sich die Balkonlosigkeit des alten Wollishofens zurück. Wer sich ein «privates Aussen» leisten kann, soll sich das – energiebewusst – einrichten können. Für die Stadtplanung und die Planung eines Wohnquartiers wie Wollishofen ist aber wichtig, dem Zwischengrün, dem allgemeinen Grün, Sorge zu tragen.

Für ein weiterhin durchgrüntes Wollishofen!

Sebastian Brändli

Comments