Post und postähnliche Organisationen gab es schon seit der Antike. Im Alten Zürich war das Postwesen halb staatlich, halb privat. Der Verkehr zwischen der Stadt und den Dörfern der Landschaft war in den Händen sogenannter «Boten», manchmal auch «Postmaitli», die regelmässig nach Zürich reisten, um Post für ihren Bezirk bzw. Dorf abzuholen bzw. solche nach Zürich zu bringen. Das waren häufig Briefe, konnten aber auch Zeitungen und Pakete sein. Schnell dürfte die Zustellung aber kaum gewesen sein, nicht nur wegen der Boten (die ja zu Fuss unterwegs waren), sondern auch weil die Post zwischen den Städten häufig nicht zuverlässig und unregelmässig war. Der Personenverkehr mittels Postkutschen war mit dem Briefpostwesen insofern verbunden, als Postkutscher auch den Brieftransfer auf ihrer Linie besorgten.

Die moderne Welt mit Industrialisierung und Demokratisierung brachte auch für das Postwesen grosse Änderungen. 1803 blieb das Postwesen in den Händen der Orte – neu als Kantone. Man versuchte, die Post effizienter zu machen, was vor allem in den grösseren Kantonen gelang. Ab 1830 waren im Kanton Zürich die Anstrengungen gross. Man baute die Landstrassen aus – in Wollishofen etwa die Albisstrasse als Achse der Post von Zürich in die Innerschweiz. In Zürich selbst, wo die Post früher nur ein kleines Lokal an der Münstergasse hatte, ging man an den Bau eines neuen Postgebäudes, das beim Paradeplatz als klassizistisches Palais errichtet wurde – es gab der Strasse zwischen Fraumünster und Paradeplatz auch den Namen: Poststrasse. 1838 wurde es fertiggestellt und in Betrieb genommen. Architekt war der bekannte Züricher Baumeister Conrad Stadler (1788-1846). Heute steht das Haus noch, aber die klassizistische Gestaltung ist weg – «purifiziert» nennt man das. Der tempelartige Portikus, der symmetrisch an beiden Enden das Gebäude abschloss, ist auf Seite des Paradeplatzes amputiert.

Zürcher Postpalais. Blick vom Fraumünster in die Poststrasse. Siegfried Reutlinger 1846.

Vorreiter war Zürich auch im Bereich der Postmarken – bekanntlich wurden die ersten Postwertzeichen des europäischen Kontinents in Zürich herausgegeben:

Zürivieri und Zürisechsi, seit 1843

In den Dörfern der Zürcher Landschaft gab es zu jener Zeit noch keine Postlokale. Noch immer erledigte ein Postbote, inzwischen teils unterstützt vom Postkutschenverkehr, die Feinverteilung zwischen Zürich und den Dörfern. So gab es fast in jedem Dorf am See einen Boten, und auch das Knonauer Amt wurde durch mehrere private Boten bedient. Doch nahm der Briefverkehr rapide zu, und machte eben eine neue Finanzierung mittels Postmarken nötig, bei denen der Absender den Tarif bezahlte. 1848 wurde die Post eidgenössisch.

Post Wollishofen

Wichtig dürfte für das Postwesen Wollishofens seit den 1830ern der «Hirschen» an der Seestrasse gewesen sein: als erstes Gasthaus der Gemeinde und als Gemeindehaus war es auch ein Zentrum der Kommunikation. Stadtnahe Gemeinden erhielten erste richtige Postbureaus, so etwa in der Enge oder am Kreuzplatz. Ein solches wurde 1847 auch in Wollishofen eröffnet; Posthalter war ein Vertreter der Familie Burkhard: R. Burkhard.* Die Initiative dazu war vom Gemeinderat ausgegangen. Von Zürich aus wurde Wollishofen mit dem Luzerner Eilwagenkurs bedient. Burkhard trat schon nach einem Jahr von seinem Dienst zurück. Der Grund dürfte der allzu geringe Lohn gewesen sein. Nachfolger wurde Johann Weber, Landwirt und Schnapsbrenner an der Albisstrasse 57. Er trat 1855 zurück. In der nächsten Phase befand sich das Postbureau an der Albisstrasse 5, mit Posthalter Johann Jakob Köchli, der allerdings – so heisst es – die Post von seinen Knaben austragen liess. 1856 wechselte das Bureau die Strassenseite: Spezereihändler Jakob Rosenberger amtete von der Albisstrasse 16 aus.

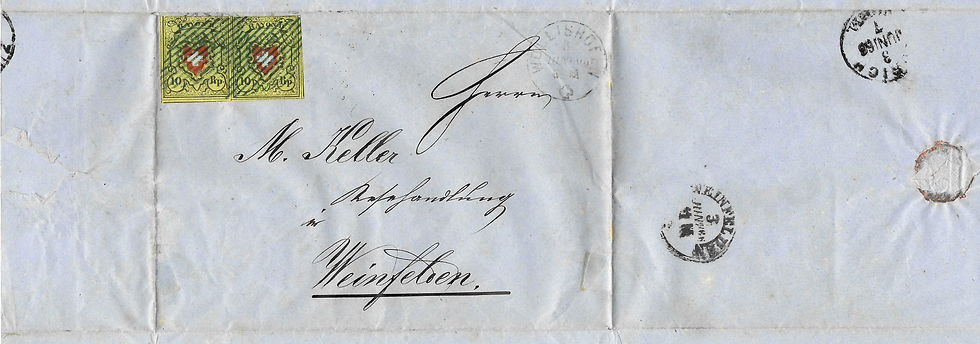

Der älteste uns bekannte frankierte Brief aus Wollishofen stammt aus dem Jahre 1866. Er enthält eine Rechnung einer Käsehandlung an einen Kunden in Weinfelden. Die Briefmarken sind bereits eidgenössische vom Typus Rayon-Marken, diese waren erhältlich ab 1850. Weitere schöne Briefe mit Wollishofer Bezug findet man im Beitrag Schöne Briefe.

Brief der Gebrüder Bosshardt vom 31. Mai 1866, mit Rechnung an Herrn Keller Weinfelden. Sammlung MZ.

1872 kam eine neue Dienstleistung auf: Wollishofen erhielt seinen ersten Zugang zur neuen Technologie des Telegrafen. Um die Jahrhundertwende wandert die Poststelle Wollishofen an die Zellerstrasse 7, sie ist spätestens um 1900 belegt. Die Öffnungszeiten waren auch im Adressbuch Zürichs abgedruckt:

Postfilialen im Kreis II. Ausschnitt aus dem Adressbuch 1905.

Schon bald wurde wieder gezügelt, und zwar an die Seestrasse 353. An jener Stelle befand sich im 19. Jahrhundert die Wirtschaft «zum Engel». Stauber schreibt darüber in seiner Publikation «Alt Wollishofen» (S. 57): «Das Haus zum Engel, früher eine Wirtschaft, gehörte von 1842 bis 1897 der Familie Bosshardt (von Oberleimbach) und wurde 1905 abgebrochen; an seiner Stelle erstellte die Eisenhandlung Pestalozzi & Co. ein Geschäftshaus mit Räumlichkeiten für die Post.» Das Haus der Firma Pestalozzi wurde bereits im Blogbeitrag PETER HÄRTLI behandelt; dort kann man ein schönes Foto davon betrachten.

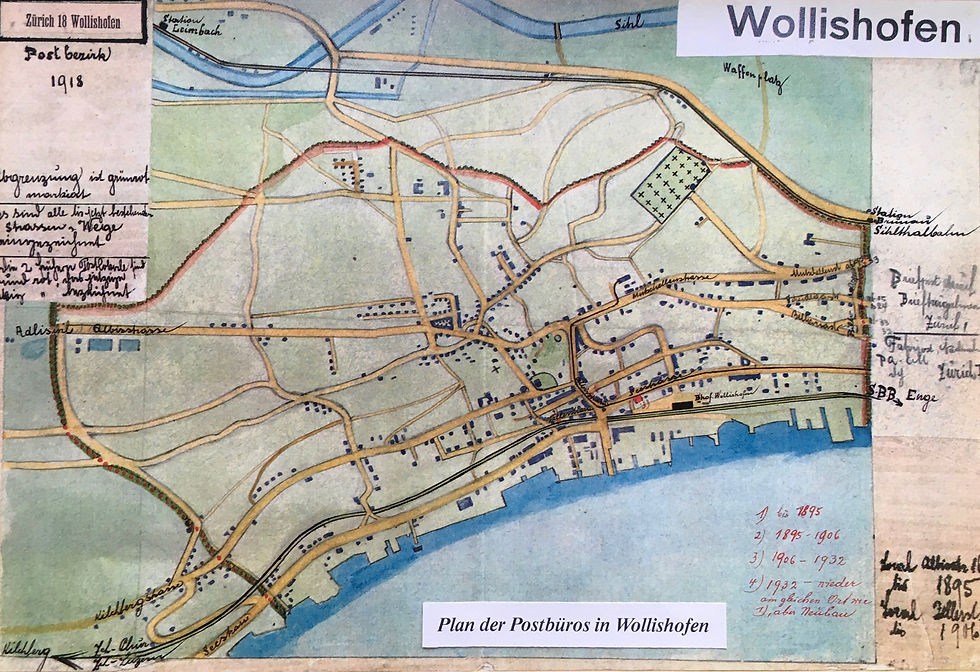

Parzellenscharfe Wollishofer Karte 1918 für die Post. Ortsmuseum.

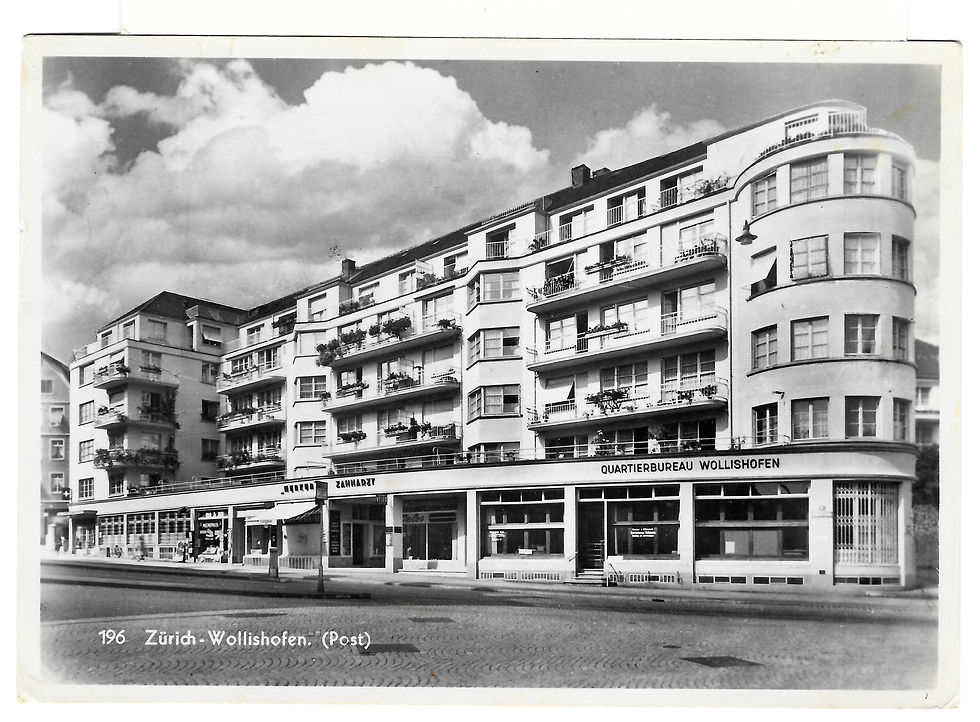

Doch auch diese Postlokalität verschwand bald wieder, um einer neuen Lösung Platz zu machen, die dann aber ziemlich lange Bestand hatte: von 1931 bis 2023 befand sich das Postbureau im «Quellenhof», im Rank der Albisstrasse, im obersten Teil des Komplexes, der an die Renggerstrasse grenzt. Heute befindet sich die Poststelle Wollishofen im Migros-Haus an der Mutschellenstrasse.

Quellenhof mit Wollishofer Post 1932-2023. Sammlung MZ. Gelaufen 5.8.1948.

Von einer zweiten Poststelle Wollishofen ist noch zu berichten: Für einige Jahre gab es die kleine Post im Altersheim Studacker, Zürich 60 bzw. Postleitzahl 8060. 1970, als diese eröffnet wurde, waren die Zürcher Medien, NZZ und NZN, voller Lob für Altersheim und Post, und bezeichneten letztere als «im Zentrum des Wollishofer 'Oberdorfes'». Diese Zentralität verhinderte nicht, dass nur wenige Jahrzehnte später diese Post der allgemeinen Rationalisierung des modernen Lebens, insbesondere der Post, zum Opfer fiel.

Einweihung des Altersheimes Studacker und der Poststelle 8060. NZZ 26.5.1970.

Den Beitrag beschliessen wollen wir aber noch mit einem Ausblick auf die Anbindung Wollishofens an den Postautoverkehr. Heute, wo die VBZ und der Verkehrsverbund weit über die Stadtgrenzen hinaus städtische Verkehrslinien betreiben, in Wollishofen vor allem nach Kilchberg, Rüschlikon und Adliswil (Nummern 66, 162, 163, 165, 184, 185) fährt keine Postautolinie mehr durch Wollishofen; die neuen Verbindungen über bzw. durch den Üetliberg starten von der Enge aus und berühren Wollishofen nicht. Doch einst, als Luzern und Chur von Zürich aus nur mittels Postkutschen erreichbar waren, passierten solche Gefährte Wollishofen zu Hauf. Genaueres ist zwar nicht zu erkunden, doch ist anzunehmen, dass die jeweiligen Kutschen beim Gasthof Hirschen Halt machten, vielleicht auch nochmals im Oberdorf.

Später - nach Einführung der Eisenbahn und des öffentlichen Nahverkehrs - kamen Wollishofer weiterhin mit den alten Postvehikeln in Verbindung: als beliebte Sujets auf Briefmarken...

Postmarke mit Kutsche. 1949. Sammlung MZ.

Sebastian Brändli

* Personelle Angaben zur Postgeschichte Wollishofens bis 1900 aus dem Neujahrsblatt des Ortsmuseums auf das Jahr 1991 (Max Wehrli).

コメント